はじめに

コンビニでは、コピーや印刷だけでなく、住民票などの公的書類を取得できることをご存知ですか?

全国の多くの自治体が対応しており、役所に行く時間がないときでも、近くのコンビニで手続きができます。

本記事では、コンビニで住民票を取得するために必要なもの、具体的な手順、利用時の注意点をわかりやすく解説します。

コンビニで住民票が取れるって知ってた?

マイナンバーカードを使えば、全国の主要コンビニ(セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど)に設置されているマルチコピー機から住民票を発行できます。

サービスは「行政サービス」や「証明書交付サービス」といったメニューから利用できます。

対応時間の目安

- 朝6時〜夜23時(自治体によって異なる場合あり)

利用できない場合

- 対応していない自治体に住んでいる

- マイナンバーカードを持っていない

- 電子証明書の有効期限が切れている

住民票を取得するために必要なもの

- マイナンバーカード

- 顔写真付きのカード本体

- 利用者証明用電子証明書

- 暗証番号(4桁)を入力する必要があります

- 手数料

- 多くの自治体で1通200〜300円程度

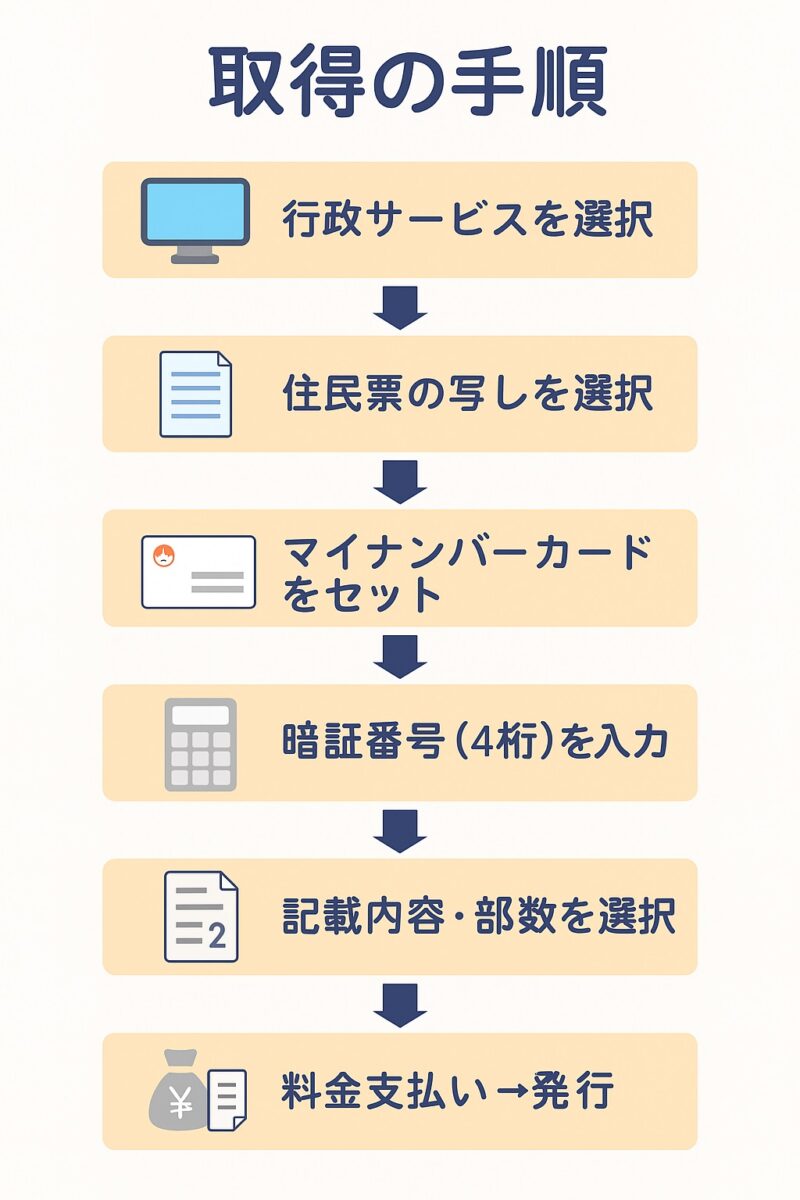

取得の手順(コピー機操作の流れ)

- マルチコピー機のホーム画面で「行政サービス」を選択

- 「証明書交付サービス」を選び、「住民票の写し」を選択

- マイナンバーカードをカードリーダーにセット

- 4桁の暗証番号を入力

- 必要部数や記載内容(本籍記載の有無など)を選択

- 料金を支払い、印刷された住民票を受け取る

ポイント:印刷直後の住民票は個人情報が満載なので、その場で内容を確認し、すぐにカバンなどにしまいましょう。

利用時の注意点

- 利用時間に制限があるため、深夜は発行できません

- 暗証番号を3回間違えるとロックされ、市区町村の窓口で解除が必要

- 本人分以外は取得できない(同一世帯でも条件あり)

- 一部の離島や特殊地域では非対応の場合あり

よくある質問(Q&A)

Q1. コンビニで取得した住民票は役所で発行するものと同じですか?

A1. はい、記載内容や効力は役所発行のものと同じです。書式や記載項目、証明力は全く同一であり、銀行や役所での各種手続きにも正式に利用できます。

Q2. 暗証番号を忘れた場合はどうすればいいですか?

A2. 市区町村の窓口で再設定が必要です。コンビニでは再設定できません。再設定には本人確認書類が必要で、自治体によっては事前予約が必要な場合もあります。

Q3. 家族の住民票も取得できますか?

A3. 同一世帯であれば可能な場合がありますが、自治体によって条件が異なります。世帯分離している場合や記載内容に制限がある場合は発行できないこともあります。

Q4. 紙が詰まったり印刷不良があった場合は?

A4. 店員に声をかけて、再発行や対応を依頼してください。多くの店舗では状況を確認後、その場で再印刷してくれますが、自治体のシステム側の不具合の場合は役所対応になることもあります。

Q5. 海外在住でも利用できますか?

A5. 日本国内のコンビニに限り利用可能です。国外からの利用や海外在住者の代理取得はできませんが、一時帰国時にマイナンバーカードが有効であれば発行可能です。

役所とコンビニでの住民票取得 比較表

| 項目 | 役所で取得 | コンビニで取得 |

|---|---|---|

| 利用時間 | 平日8:30〜17:00(自治体による) | 朝6:00〜23:00(一部自治体は異なる) |

| 手数料 | 200〜300円 | 200〜300円 |

| 所要時間 | 待ち時間含め15〜30分 | 約5分 |

| 必要なもの | 本人確認書類 | マイナンバーカード+暗証番号 |

| 利便性 | 開庁時間内のみ利用可 | 土日・夜間も利用可 |

| 注意点 | 混雑する場合あり | 一部自治体は非対応 |

まとめ

コンビニでの住民票取得は、役所に行く手間を大幅に省ける便利な方法です。

必要なもの(マイナンバーカード・暗証番号・手数料)を揃えておけば、混雑した役所の窓口に並ぶことなく、わずか5分程度で発行が完了します。

特に平日忙しい方や、急ぎで書類が必要な場合には大きな助けになります。役所の開庁時間外や休日でも利用できるため、時間の自由度が高く、生活の中での選択肢が広がります。

時間や場所の制約を減らしたい方はもちろん、事務手続きをスムーズに済ませたい方や、外出の回数を減らしたい方にも、このサービスは非常におすすめです。